「雨の日ってなんだか憂鬱…」

「頭が痛くて、カラダもだるい…」

こんな不調を感じる人はいませんか?

その不調、もしかしたら気象病かもしれません。

体調がすぐれないと、仕事や生活の質も落ちてしまい大変ですよね。

そこで今回は、これからやってくる梅雨の季節に向けて、気象病との上手な付き合い方を解説していきます。

梅雨の低気圧と頭痛の関係

雨の日に頭痛などの不調を感じることを「気象病」と呼びます。

まずは、気象病の原因とそのメカニズムを知りましょう。

1.原因は低気圧?

気象病は、気圧、気温、湿度などの変化により自律神経が乱れることで発症し、特に気圧が下がるときに発症しやすいと言われています。

また、気象病の原因は「内耳」の機能にも関係があります。

内耳には、耳で受けた情報を脳や神経に伝える役割がありますが、近年の研究で気圧の変化を感知する機能があることが明らかになりました。

そのため、内耳にある気圧を感知するセンサーが敏感な人は、気圧の変化を脳に過剰に伝達してしまうため、自律神経の乱れを引き起こしやすいのではないかと考えられています。

2.メカニズム

気象病による頭痛は、低気圧によって脳内の血管が拡張し、周りの神経を圧迫することで発生します。

血管の周りには、三叉神経という神経があります。

低気圧の影響で脳内の血管が拡張すると、三叉神経と血管の間の隙間がなくなり、血管が神経を圧迫してしまうのです。

その結果、血管が脈打つごとに、三叉神経が引っ張られて痛みを感じます。

これが気象病による頭痛の正体です。

頭痛の緩和に効果が期待できるツボ3選

頭痛に効くツボがあるのを知っていますか?

ツボは手元に薬がないときや、横になって休むことができないときなどに有効です。

有名なものをいくつかまとめてみましたので、梅雨が来る前にマスターしていきましょう。

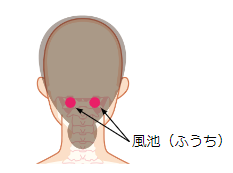

1.風池

「風池(ふうち)」は後頭部に位置し、髪の生え際、高さは耳の中央辺りにあるツボです。

指で後頭部の中央の凹みから左右外側にたどると、もう一度凹むところにあります。

風池はその奥深くに自律神経の集まる節などが存在し、自律神経症状として起きやすい頭痛や眼精疲労、耳鳴りなどにも効果があります。

5秒かけて鼻から息を吸いながら押し、5秒キープ、その後5秒かけて力を抜く間に口から息を吐き出すといったイメージです。

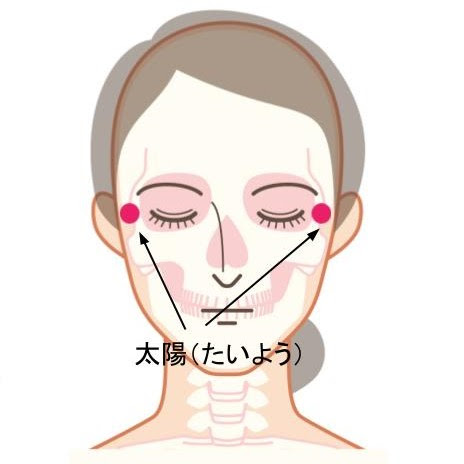

2.太陽

「太陽(たいよう)」は目尻と眉尻の間の真ん中から親指の幅分、後方に位置します。

太陽は深部に側頭部の筋肉や、目に関わる神経などが存在し、頭痛の原因に働きかけることができます。

押すときには深く呼吸するように意識し、押しながら5秒かけて鼻から息を吸い、力を抜きながら10秒かけて口から息を吐き出しましょう。

両方同時でも、片方ずつでも大丈夫です。

痛い方を中心に押してみてください。

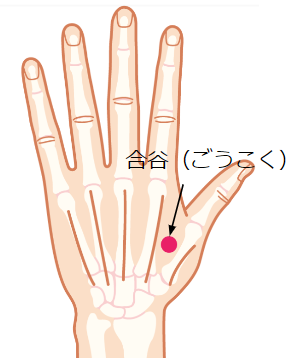

3.合谷

「合谷(ごうこく)」には痛みを鎮め、精神を安らかにする効能や病を運んで来るものを分散させたり、神経の流れを良くしたりするなどの効能があります。

位置は手の甲を上にして人差し指と親指の間を人差し指の骨沿いにたどっていくと途中指の止まるところです。

5秒かけて鼻から息を吸いながら押し、10秒かけて口から息を吐き出しながらゆっくり力を抜いていきます。

痛みを感じる側のツボから押し、そのあと反対側も押してみましょう。

カラダの中からも対策しよう

気象病は自律神経と密接な関係があります。

気象病の症状を緩和・解消するためには自律神経を整えることが大切です。

生活習慣を見直して、カラダの内側からも対策していきましょう。

1.38~40℃のお湯に15分程度つかる

気象病は低気圧の影響で自律神経が乱れてしまうことで起こります。

そのため、入浴によってカラダをリラックスさせ、副交感神経への切り替えをスムーズに行うことが効果的です。

最適なお湯の温度は、38~40℃。

熱すぎるお湯は交感神経を優位にしてしまい逆効果になってしまうため、ぬるめのお湯につかるようにしましょう。

2.セロトニン分泌を促進させる

太陽の光を浴びると、幸せホルモンのセロトニンが分泌されますが、雨の日が続くとセロトニンの分泌量が減り、気持ちも下がってしまいがちです。

朝起きたらカーテンを開けて部屋に日光を入れる習慣をつけましょう。

曇りや雨で、十分な日の光を浴びることができないときは、照明で補っても大丈夫。

明るい場所で食事やメイクをするなど、光を浴びる量や時間を意識的に増やすだけでも違いますよ。

梅雨の頭痛には漢方薬もおすすめ

漢方薬を服用するのも気象病対策のひとつです。

気象病は、気温や気圧の変化によるカラダの水分や自律神経のバランスの乱れが原因とされています。

そのため、

・水分の循環を良くして頭痛やめまいの原因となる内耳のむくみを解消する

・血流を良くして自律神経の乱れを整える

といった効果があるものを選び、根本改善を目指します。

<おすすめの漢方薬>

●五苓散(ごれいさん)

余分な水分を体外に排出する漢方薬です。

メニエール病の症状である耳閉感やめまいに用いられています。

●加味逍遙散(かみしょうようさん)

「気(エネルギー)」、「血(栄養)」をめぐらせることで心を落ち着かせる漢方薬です。

気分の落ち込みやイライラ、肩こりなどに用いられます。

「漢方薬を服用したことがない」「どんな漢方薬を選べば良いか分からない」という人でも大丈夫。

たくさんの種類の中から、AI(人工知能)が自分に合った漢方薬を選んでくれるようなサービスもあったりします。

<参考>

あんしん漢方:https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=21243ze0kire0079

漢方薬は、根本的な体質改善をする効果があるため、梅雨だけではなく、気圧の変化が起こりやすい台風の時期や季節の変わり目にも不調を感じやすい人は、気象病の予防策として、漢方薬をプラスしてみてはいかがでしょうか?

自律神経を整えて梅雨を乗り切ろう

いかがでしたか?

気象病は、低気圧による自律神経の乱れにより引き起こされます。

ツボを押したり、生活習慣を整えたりすることで、症状の緩和や解消が期待できるため、自分に合ったものを探してみてください。

梅雨が来るまでに気象病対策をマスターし、シーズンを快適に乗り越えましょう。

執筆者プロフィール

あんしん漢方薬剤師

山形 ゆかり

薬剤師・薬膳アドバイザー・フードコーディネーター。

病院薬剤師として在勤中、食養生の大切さに気付き薬膳の道へ入り、牛角・吉野家他薬膳レストラン等15社以上のメニュー開発にも携わる。

また、「健康は食から」をモットーに簡単薬膳レシピをYouTubeで発信するなど精力的に活動中。

さらに、症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でも薬剤師としてサポートも行っている。