「リンパが滞っている」

「リンパの流れが悪い」

という言葉を聞いたことはありませんか?

健康や美容に深く関わるリンパですが、その役割を正しく理解している方は少ないかもしれません。

リンパの流れが悪いと、慢性的なむくみ体質になってしまうことも。

むくみを改善するには、リンパの流れを良くすることが大事です。

そこで今回は、リンパの基礎知識からむくみ対策に効果的なリンパの流し方まで、詳しく解説していきたいと思います。

リンパとは?

一般的に言われる「リンパ」とは、「リンパ液」のことを指します。

リンパ液は体内の体液のひとつで、主に「血漿(けっしょう)」と呼ばれる血液中の赤血球・白血球・血小板などの血球成分以外の液体成分のことです。

人間のカラダに含まれる水分のうち、6~7割は細胞の内部に、残りは細胞の外側にあります。

細胞外の水分は血液、リンパ液として存在しています。

1.リンパ管、リンパ節、リンパ球とは

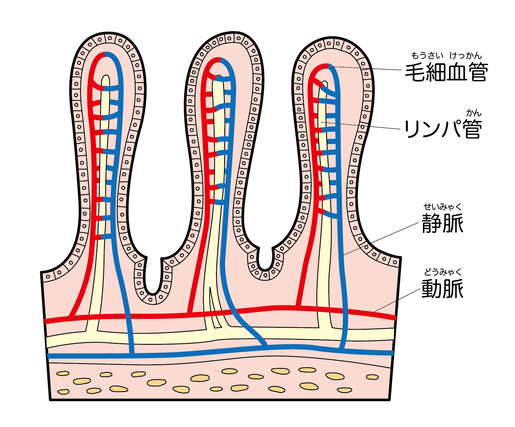

血液が血管を流れるように、リンパ液は「リンパ管」を流れています。

そして、リンパ管のところどころに関所のように存在するのが「リンパ節」です。

リンパ節は首、脇の下、鼠径部を中心に、合計で300~600箇所存在します。

「リンパ球」とは白血球の一部で免疫機能を担う重要な役割があり、血液やリンパ液の中に存在し、リンパ球はさらにB細胞、T細胞、NK細胞に分類されます。

2.リンパの重要な2つの役割

リンパの主な役割は「免疫」と「排泄」です。

まずは、免疫機能です。

外部から侵入した細菌・ウイルス、異物をリンパ球のB細胞、T細胞、NK細胞が排除します。

B細胞は侵入した細菌やウイルスを危険か判断し、抗体を作り、放出。

T細胞は病原体ががん細胞を攻撃するキラーT細胞、ヘルパーT細胞は、情報を伝える司令塔的役割があります。

NK細胞はウイルス感染細胞やがん細胞を攻撃する細胞で、体内を常に監視、パトロールしています。

そして、排泄機能です。

細胞の残骸や老廃物を集め、尿や汗として体外に排出します。

細胞は血液から酸素や栄養素をとり込む際、不要な物質は血管とリンパ管を通じて回収され、不要物は静脈、各臓器を経て体外に排出されます。

3.リンパとむくみの関係

前述のリンパの排泄機能が何らかの理由によって働きにくい状態、これがむくみの原因になります。

このリンパ循環の調子が乱れ、リンパ液の量が増え、毛細血管に吸収されにくくなるとむくみが生じるのです。

そもそもむくみとは、血管から漏れ出た水分が組織にたまり、発生します。

これらは一時的なものですが、生活習慣が崩れているとむくみが起こりやすい状態に。

リンパ管の機能低下は加齢によるもののほかに、運動不足、水分の過剰摂取、偏った食事メニュー、慢性的なストレスなど生活習慣が深く関わっています。

また、これとは別に、「リンパ浮腫(ふしゅ)」と呼ばれる疾患があります。

リンパ浮腫は、もともとリンパ管の機能が弱いため起こる「原発性」、がんの手術や放射線治療などが原因で起こる「続発性」があり、どちらも早期から適切な治療を行うことが重要です。

もし、異常なむくみを感じる場合は、なるべく早いうちに医療機関を受診してください。

リンパの正しい流し方

ここからは、リンパの流れをスムーズにするためのリンパの正しい流し方について解説していきます。

リンパの流れを良くするポイントは、「力の入れ方」と「流す方向」です。

強すぎず、あくまでも優しく撫でるような感覚でOKです。

間違ってもゴシゴシと強く擦ったり、揉み込んだりするのはやめましょう。

また、リンパの流れる方向にも気を配りましょう。

基本的に、末端から鎖骨方向に流すことを意識してください。

<リンパの正しい流し方>

・鎖骨

1.肩をぐるりと4回まわす

2.鎖骨に手を置き、4回円を描く

・耳

1.人差し指と中指で耳を挟み、4回円を描く

2.耳から鎖骨方向に1回流す

・顔

1.手のひらを頬に当て、鼻から耳へ4回撫でる

2.手のひらを額に当て、額から耳へ4回撫でる

3.親指の腹をあご下に当て、あごのラインを4回撫でる

4.耳から鎖骨方向に1回流す

・腹式呼吸

1.へそに手を置く

2.おなかが膨らむことを意識して、5回ゆっくりと深呼吸する

これらのリンパ流しを習慣的に行うことで、リンパの流れを促し、むくみの解消が期待できるでしょう。

優しく撫でて末端から鎖骨方向に流すポイントを守り、日々のケアに役立てましょう。

むくみ解消には漢方薬もおすすめ

むくみの解消には漢方薬もおすすめです。

漢方薬は、乱れたカラダのバランスを整え根本からの改善に導くため、むくみの解消にもアプローチできます。

また、漢方薬は植物や鉱物といった自然由来の生薬をもとに構成されていて、一般的に西洋薬よりも副作用リスクが低いと言われています。

生活習慣を大幅に変えることなく、毎日飲むだけで気軽に続けられるのも大きなメリットのひとつです。

むくみ対策には、

「水分の循環を良くして、老廃物などの排出を促進する」

「血流を良くして、筋肉の緊張をゆるめる」

といった働きを期待できる生薬を含む漢方薬を選びましょう。

むくみ対策におすすめの漢方薬

●防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)

胃腸機能を高め、水分代謝を促し、カラダの余分な水分を排出します。

色白でぽっちゃりした、汗をかきやすい方に向いています。

●五苓散(ごれいさん)

カラダの水分代謝を高め、とくに下半身にたまった余分な水分を排出します。

のどが渇き、尿量の少ない方に向いています。

漢方は人それぞれ異なる体質を、独自の物差しによって判断します。

これは「証」と呼ばれ、体質、体力、症状の具合などさまざまな判断基準をもとに診断され、証をもとに適切な漢方薬を提案するという流れになります。

漢方薬を使用するうえで、体質はとても重要です。

漢方に精通した医師や薬剤師など、適切な体質診断を行える専門家にご自身のカラダに合った漢方薬を選んでもらいましょう。

なかなか時間がなくて調べる時間や相談しに行く時間がないという方には、漢方のプロにオンラインで個別相談ができ、その人に合った漢方を見極めて自宅まで郵送してくれるサービスもあります。

<参考サイト>

AI(人工知能)×専門家で実現するオーダーメイド漢方|あんしん漢方

まとめ

いかがでしたか?

リンパには、リンパ液、リンパ管、リンパ節、リンパ球などさまざまな種類があります。

主な働きは「免疫機能」と「排泄機能」で、細菌、ウイルスや異物などからカラダを守る働きと、不要な老廃物を運搬し、排泄する働きを持ちます。

排泄機能の不調によって老廃物がたまりやすくなると、むくみの原因になることも。

生活習慣を改善しつつ、今回解説したリンパの流し方をとり入れることもおすすめです。

ゴシゴシと強く擦らず、優しく撫でるように末端から鎖骨方向に流すことで、リンパの流れの改善を期待できます。

リンパをきちんと機能させ、むくみの改善をめざしましょう。

監修者プロフィール

あんしん漢方薬剤師

中田 早苗(なかだ さなえ)

デトックス体質改善・腸活・膣ケアサポート薬剤師・認定運動支援薬剤師。

病院薬剤師を経て漢方薬局にて従事。

症状を根本改善するための漢方の啓発やアドバイスを行う。

症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でも薬剤師としてサポートを行う。

[PR]